| |

|

Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider. This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net |

Kulturgeschichtliches zum Memelland

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.

Bitte beachten Sie auch unsere Datensammlung aller bisher erfassten Personen aus dem Memelland |

Inhaltsverzeichnis |

Die Wildnis

Vermutlich durch eine Klimaveränderung (es wird von zwei Obst- und sogar Weinernten berichtet) entstand um 1400 herum im nördlichen Ostpreußen, Nadrauen und Schalauen, die "große Wildnis". Aus tiefem Urwald entstanden nun die unterschiedlichsten Vegetationsformen zwischen völliger Offenheit und undurchdringlichem Dickicht. Neben richtigem Dschungel gab es feuchtgründige Formen des "Grauden" und lichte "Damerauen" mit Wäldern und Buschwald, deren Bestand an Eichen erheblich war. Eine erstaunlich große Verbreitung hatten auch Heideflächen und Heuwiesen.

Zur Zeit als die Ordensritter ins Land kamen, gab es eine sich selbst überlassene und von den Einwohnern geachtete Natur. Der Großteil der Menschen wohnte am Rande der Wildnis und bewohnte in der "Wüste" oft mehrere einfache Holzbuden, die, während man nomadisierend weiterzog, sorgsam verrammelt wurden, während Vorräte in tönernen Gefäßen im Sand vergraben oder in "Kleten", das sind kleine Lagerschuppen, aufbewahrt wurden. Die Einheimischen wussten mit den Gegebenheiten der Wildnis klug umzugehen: Da Steine auf Nimmerwiedersehen im Boden veschwanden, fällte man Tannen und steckte sie mit der Spitze in den Sumpf, die breiten Flachwurzeln bildeten dann den Fußboden. Neben den Heuwiesen, der Jagd und dem Pelzhandel spielte die Waldbienenzucht als zusätzliche Wirtschaftsgrundlage eine nicht unbedeutende Rolle, denn von Seiten des Ordens herrschte eine große Nachfrage nach Bienenwachs zur Herstellung von Kerzen für die Gottesdienste. Die Fremden wurden wegen ihrer Unkenntnis verachtet: "So dumm wie ein Deutscher", war eine stehende Redewendung. Ein Beobachter berichtet: "Gegen den Fremden wie überhaupt gegen Deutsche zeigt er sich argwöhnisch und zurückhaltend, hinterlistig und voll übertriebenen Selbstgefühls."

Das handwerkliche Geschick der Einheimischen wurde jedoch anerkannt und war sprichwörtlich: „Ueberhaupt ist der Littauer ein Tausendkünstler; er macht Alles nach, was er sieht, obgleich er nur die einfachsten Werkzeuge,wie Axt, Säge, Messer und Bohrer besitzt. An seinem Wagen und Schlitten sucht man, gleichwie bei den Fahrzeugen der Dzimken, oft vergebens das kleinste Stückchen Eisen. Daher das Sprüchwort sagt:`Der Litauer reitet in den Wald hinein und kommt zu fahren wieder heraus.´“

Über die Beschaffenheit der Wildnis geben zahlreiche Ordensberichte Zeugnis, denn um in ihre Ordensburgen im Nord-Baltikum zu gelangen oder um gegen die kämpferischen Szemaiten anzutreten, mussten die Ritter durch die Wildnis. Zwar bewältigten sie die Strecken auch per Schiff oder im Winter über das zugefrorenen Haff, aber der relativ bequeme Weg am Strand entlang war nicht ungefährlich, weil stets mit blutigen Überfällen der Szemaiten aus dem Hinterhalt der Dünen zu rechnen war. Das Durchqueren der Wildnis mitsamt dem Tross dauerte mehrere Tage und erforderte großes logistisches Geschick: "Meylisskenfeld ... do ist wassers gnug, sunder man müs off eyne nacht futer mete nehmen ...", "die Milow ... do findet man füters genug, das müs man die helfte behalden vf die wedirreise", "die erste nacht ... ken dem Noyken, do let man czu eyner nacht cost vf den wedirweg ... die dritte nacht liet man zur Splitter ..., do let man die andir cost ... czu Wyste do let man die dritte cost."

Das Fehlen menschlicher Siedlungen sowie der Verlust von Nahrungsmitteln konnten durchziehende Heere aber auch Einzelgruppen in die größte Verlegenheit bringen, Hungertod in der Wildnis war keineswegs selten. Auch Kaufleute hatten die Wildnis zu durchqueren, wobei sie sich, so sie einheimisch waren, der Wasserwege bedienten. Waren sie jedoch Fremde, so brauchten sie ebenso wie die Heere Kundschafter, sogenannte "Struter", die zunächst eine irreguläre Truppe waren, später aber auch aus übergelaufenen Prußen bestand. Diese Struter gingen zu Fuß und hinterließen am Wegrand Markierungen. Auch von ihnen sind zahlreiche Berichte überliefert: "... das die lute von Prussin mogin czin in das land czu Sameiten do selbins czu kouffslagen, des selbin glich zulle wir von Sameiten ouch wedir czin ken Jorgenburg, ken Ragnith und ken der Memil...", "Der dritte hawffe was gekomen in die wiltenis, do karten sie wedder unde czogen wedder heym ... wendyn woren czithungen gekomen, das die Samayten legen vor der wiltenisse".

Die Nahrung

Zu Feiertagen gab es Fisch- und Wildgerichte. Vor der Einführung der Kartoffel aß man wie überall Getreidebreie, die in einen Lederbeutel gefüllt und darin weichgeknetet wurden. Flinsen waren das Fladenbrot der damaligen Zeit, aber ganz armen Leuten blieb nichts anderes übrig als den kärglichen Getreidebrei noch mit Spreu zu vermengen, um das Hungergefühl zu betäuben. Wichtig waren natürlich auch die Herstellung von Glumse (Quark), von saurem Schmand und von alkoholischen Getränken. Die Haltbarmachung der Nahrung hatte einen sehr hohen Stellenwert. Dabei wurden alle bekannten Techniken wie Pökeln, Einlegen, Säuern, Trocknen, Süßen und Kühlen im Eiskeller angewandt. Gewürzt wurde übrigens mit reichlich saurem Schmand, mit Kümmel, Majoran, Wacholder und Lorbeer. Die allgemeine Geschmacksrichtung war süß-sauer, wobei Backobst, Holunder, Äpfel und Sauerampfer als Geschmacksträger dienten. Man darf jedoch nicht vergessen, dass es sehr häufig Hungersnöte gab.

Gemüseanbau spielte erst ziemlich spät eine Rolle, nachdem durch die Entwässerung der Sümpfe und Eindeichungen trockene Ackerflächen gewonnen werden konnten. Kartoffelanbau ging zunächst gar nicht, weil die Knollen einfach im Sumpf verschwanden. Nur wenn man mit viel Sand angereicherte Hochbeete errichtete, war eine Ernte möglich. "Fleisch ist das beste Gemüse", was sich noch im Doenig´schen Kochbuch von 1938 niederschlägt: Von 586 Seiten gibt es lediglich 24 Seiten Gemüse-Rezepte, die recht langweilig "gestowt" werden, das heißt gedünstet oder geschmort mit einer Mehlbindung, aber 107 Seiten sehr interessante Fleisch- und Wildrezepte und 136 Seiten ausgesprochen fantasievolle und raffinierte Fischrezepte sowie 4 Seiten Pilzgerichte. Der Rest sind Mehl-, Eier-, Obst- und Süßspeisen, wobei hier wieder der Honig eine tragende Rolle spielt.

Sprache

„Obgleich die Littauer kein eigentliches Ja haben, sondern dafür die Frage theilweise wiederholen, so sind ihre Antworten doch kurz und bündig...Sie sind auch glücklich in der Zusammensetzung und Zusammenziehung von Wörtern...An höflichen Wendungen und Redensarten fehlt es den Littauern nicht...Jusū Sweikata noret man padeti, Eure Gesundheit wolle mir helfen. Sie machen auch einen Unterschied zwischen geistlichen und weltlichen Personen; jene nennen sie Kunnigs, diese Ponas...Auch untereinander sind sie sehr ceremoniös und voller Komplimente; sie besitzen einen außerordentlichen Reichtum an Grüßen, Glückwünschen und Beileidsbezeugungen aller Art. Weil sie aber auch witzig und sehr beißend sein können, sind sie nicht minder reich an Spott-, Schelt-, Schimpf- und Lästerworten. Scharfe Beobachtungsgabe läßt sie leicht und schnell die Schwächen von Nachbarn, Fremden und Vorgesetzten aufspüren, und vermöge einer lebhaften Phantasie, der Bildungsfähigkeit ihrer Sprache, der Leichtigkeit, mit welcher sie diese handhaben, sind sie dann sehr erfinderisch und fast unerschöpflich an ironischen und satirischen Benennungen und Vergleichungen.“

Die Grammatik ist sehr kompliziert: : "Die Sprache hat sieben Deklinationen. Es nützt also nichts, nur Vokabeln zu lernen. Die Endungen modifizieren jedes Wort ja nach Stellung im Satz." Man könnte es mit dem Gebrauch der Vorsilben in der deutschen Sprache vergleichen, die je nachdem zu völlig anderen Bedeutungen führen. Im Gegensatz zu den anderen baltischen Sprachen hatte das Prußische neutrale Substantiva bewahrt. Insgesamt ist die Sprache -im Verhältnis zum Deutschen- erstaunlich differenziert: Für Tiere gibt es je nach Geschlecht und nach der Nutzbarkeit andere Ausdrücke und besonders vielfältig waren die Wörter für Äcker und Wiesen, auch hier sehr beschreibend und je nach der landwirtschaftlichen Nutzbarkeit unterscheidend. Für Onkel und Tante gibt es Begriffe, die genau das Verwandtschaftsverhältnis ausdrücken:

- awynas: Onkel, Mutters Bruder

- tettenas: Onkel, Mutterschwesters Mann

- tewis, awis: Onkel, Oheim (allgemeine ehrende Anrede für einen älteren Verwandten)

- dedis: Onkel, Vaters Bruder

- dedens: Onkel, Vaterschwesters Mann

- awynene: Tante, Mutterbruders Frau

- tetta: Tante, Mutters Schwester

- moazo: Tante, Muhme (allgemeine ehrende Anrede für eine ältere Verwandte)

- dede: Tante, Vaters Schwester

- dedene: Tante, Vaterbruders Frau

Daina/ Grimika

Bedauernswerterweise ist aus der frühen Zeit keine Literatur überkommen. Doch gab es etliche deutsche Wissenschaftler, die sich daran gemacht haben, das, was mündlich überliefert wurde, aufzuschreiben. So schreibt Gotthold Ephraim Lessing: „Sie würden auch daraus lernen, daß unter jedem Himmelsstrich Dichter geboren werden, und daß lebhafte Empfindungen kein Vorrecht gesitteter Völker sind. Es ist nicht lange, als ich in Ruhigs Litthauischem Wörterbuche blätterte, und am Ende der vorläufigen Betrachtungen über diese Sprache eine hierher gehörige Seltenheit antraf, die mich unendlich vergnügte. Einige litthauische Dainos, oder Liederchen, nehmlich wie sie die gemeinen Mädchen daselbst singen. Welch ein naiver Witz! Welch eine reizende Einfalt!“ Die Dainos sind größtenteils erotischer Natur, schildern aber auch die Verhältnisse zwischen den Familienmitgliedern.

Vom betrügenden Mond

- Es nahm der Mond die Sonne,

- Da war der erste Frühling

- Die Sonne stand schon früh auf,

- Der Mond verbarg sich scheidend

- Der Mond wandelte einsam,

- gewann den Morgenstern lieb.

- Darob ergrimmte der Donnergott,

- Zerhieb ihn mit dem Schwert.

Die Tochter

- Liebe Tochter Simonene

- Wo erhieltest du den Knaben?

- Mutter, Mutter, meine Ehre,

- Durch die Träume kam er

Der Liebhaber

- Und ich will pflücken zwei schöne Äpfel

- Und will sie senden dem lieben Mädchen.

- Nicht selber will ich sie tragen,

- Auch keinem Andern geben;

- Dem Südwind will ich sagen,

- Daß er sie hinüberwehe.

Frauen

Die Frauen halfen nicht nur auf dem Feld, beim Fischen und in der Scheune, sondern waren auf ihrem Gebiet nicht minder geschickt als ihre Männer auf dem ihren. Sie waren in allen Handarbeiten bewandert und fertigten sich ihre Kleidung und ihre Aussteuer durch Weben, Stricken, Nähen, Sticken und Klöppeln selbst an. Gebügelt wurde die Wäsche mittels zweier Holzstöcke: Man legte die Wäsche auf eine Holzrolle und strich mit dem oberen Stock solange darauf herum, bis die Wäsche glatt war. Die Trachten wechselten selbst in nahe beieinander liegenden Regionen. Einheitlich war bei allen aber die „Marginne“, eine Art breiter Schal, der von der linken Schulter bis zu den Füßen herabhing, dabei die rechte Schulter frei ließ und an der Hüfte mit einem Gürtel gebunden wurde. Darunter wurde ein mit Rautenmustern verzierter Rock getragen sowie ein hochgeschlossenes weißes Hemd, das an den Ärmeln mit schwarzen Arabesken bestickt war. Dazu trugen sie feuerrote oder blaue Zwickelstrümpfe und „ein Dutzend leichter Schürzen“. An fast jedem Finger blitzen Ringe aus Edelmetallen, in die oft „böhmische Steine“ eingefaßt waren. „Im Ganzen ist die Tracht zu überladen, auch zu bunt und grellfarbig, besonders diesseits der Memel, als daß sie für geschmackvoll gelten könnte; doch macht sie einen frappanten und bleibenden, weil durchaus fremdartigen und vielfach an den Orient erinnernden Eindruck.“

Die Trachten der memelländischen Frauen sind je nach Ethnie verschieden:

- Litauerinnen: Streifenmuster im Rock, auf dem Kopf die Moteris (hinten geknotet)

- Kurinnen: Kariertes Muster im Rock, auf dem Kopf die Galvedran (unter dem Kinn geknotet)

- Prußinnen: Rautiertes Muster im Rock, auf dem Kopf die Kykas (kronenartige Haube, hinten mit einem kurzen, gerade herabhängenden Schleier)

Männer

Die Männer, von denen gesagt wurde, dass sie wie ihre Frauen meistens ritten und die Pferde nicht so schonten wie der deutsche Bauer, werden so beschrieben: „In der Regel haben sie dunkelbraune Haare und helle Augen und eine frische Gesichtsfarbe. Die Physiognomie ist ausdrucksvoll, ihre Züge sind etwas listig, aber im Ganzen angenehm. Sie lieben einen Schurrbart und lassen das Haar gern lang über den Nacken herabfallen.“ Sie waren in der Regel mit einem weißen, grauen oder blauen Leinenkittel bekleidet, ohne Knöpfe nur mit Haken und Ösen und kleinen Ärmelaufschlägen. Als Kopfbedeckung trugen sie im Sommer einen schmalkrempigen Filzhut, im Winter eine „sturmhaubenartige“ Tuchkappe, die auch Nacken und Gesicht bedecken konnte. „Den Schuster läßt der Littauer nicht viel verdienen.“ Sowie es die Witterung es zuließ, wurde barfuß gelaufen beziehungsweise wurden selbstgefertigte Klumpen oder Schlorren getragen. Strümpfe wurden nicht angezogen, sondern man umwickelte die Füße mit Lappen. Gebräuchlich waren auch die „Parresken“ von Lindenbast, die mit schmalen Riemen bis an die Waden gebunden wurden.

Losmänner und Dzimken

Nach der Trockenlegung der Sümpfe und Eindeichung der Küsten war neues Land gewonnen, das man in Streifen (Lose) aufteilte und an Neusiedler vergab. Letztlich reichten die "Gärten" von einigen Hektar Größe kaum eine Familie zu ernähren, so dass sich die Losmänner zusätzlich als Knechte und Flößer verdingen oder sonst jede sich bietende Arbeit annehmen mussten. Meine Urgroßmutter Barbe Szompetris hat ihren Enkeln erzählt, wie schwer es für die Familie war, wenn der Vater den ganzen Winter über fort in den "russischen" Wäldern Bäume fällen war und die Mutter mit der ganzen Wirtschaft allein fertig werden musste. Wenn dann die Schneeschmelze einsetzte, waren alle froh, denn nun würde bald der Vater auf seinem Floß die Memel herunterkommen und das Holz zur Zellulose bringen. Barbe erinnerte sich liebevoll daran, dass ihr Vater ihr -sie in großer Wiedersehensfreude auf den Armen tragend und sie immer wieder jubelnd hochwerfend- von all seinen Erlebnissen berichtete.

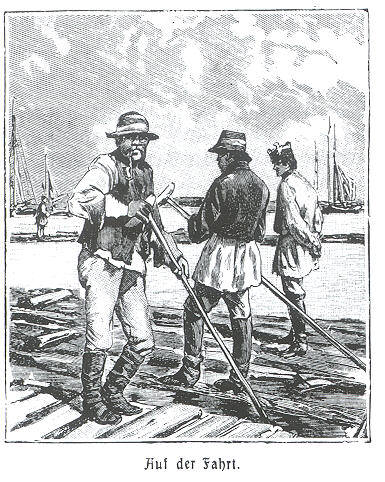

Diese Holzbraker und Flößer wurden auch „Dzimken“ genannt, und es gibt eine anschauliche Schilderung eines deutschen Zeitgenossen, die hier nicht vorenthalten werden sollte, weil sie die Lebensumstände dieser Leute sehr gut beschreibt: „Die breite, stets mit zahlreichen Kähnen und Flößen bedeckte Memel führt der Stadt die Produkte des benachbarten russischen Littauens zu, besonders Holz, Flachs, Hanf, Leinwand und Getreide, mit welchen Tilsit, wenngleich es in dieser Hinsicht seit den letzten Jahren verloren hat, noch heute einen einträglichen Zwischenhandel nach Königsberg hin betreibt. Die verschiedenartigsten, zum Theil seltsam anzusehenden Fahrzeuge segeln und treiben stromauf und stromab. Ganze Wälder schwimmen vorüber; mächtige Fichten, Tannen und Eichen, wie sie auf unserem Erdtheil nur noch in den russischen Wäldern wachsen; rohe Bäume oder behauene Stämme, Klötze und Planken, Brennholz und Nutzhölzer.

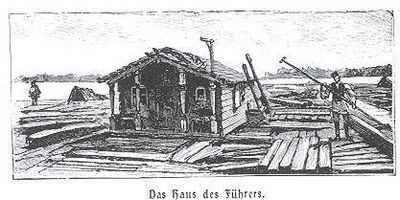

Sie sind zu gewaltigen Flößen und Triften verbunden, auf welchen die Mannschaft schreiend hin und her läuft. Indem sie ihr schwankes plumpes Fahrzeug mittelst langer Stangen bald schiebend, bald rudernd oder treibend fortbewegt, vom Ufer oder von anderen Fahrzeugen mehr oder minder geschickt abhält. Auf diesen Flößen ist gewöhnlich eine Strohbude errichtet, zugleich die Vorrathskammer und das Schlafgemach der Mannschaft, dieser abgehärteten und fast bedürfnißlosen Naturmenschen, welche im Munde des Volkes Dzimken heißen, da sie sich vorzugsweise aus Samogitien oder Szamaiten rekrutiren, wie der schmale Landstrich jenseits der Grenze heißt, welcher das preußische Littauen vom russischen trennt. Zuweilen tragen jene Flöße aber auch ein vollständiges Bretterhaus aus mehreren Gemächern, einer Küche und einem verandaartigen Umgang bestehend. Dann ist es die Wohnung des jüdischen Kapitäns, der nicht selten auch Eigenthümer von Floß und Ladung ist und seine ganze Familie mit sich führt...Schwer und mühsam ist das Tagwerk der Dzimken; sie müssen, da ihr leckes Schiff viel Wasser fängt, beständig die Schöpfeimer handhaben; um die mächtigen Ruder zu bewegen, sind bis je vier Mann nöthig; sie haben mit unendlichen Schwierigkeiten zu kämpfen, da die Fahrzeuge fünf Fuß Wasser brauchen und in trockenen Sommern auf der Memel und dem Pregel, die an seichten Stellen reich sind, leicht festgerathen.

Mit der schweren Arbeit steht die magere Kost in keinem Verhältniß. Die gewöhnlichen Speisen sind Kartoffeln, Erbsen, Grütze und Mehlbrei, die sie sich am Ufer in riesenhaften Kesseln und Töpfen selber kochen und sie aus hölzernen Näpfen und Mulden mit hölzernen Löffeln verzehren. Fleisch kommt fast gar nicht vor, nur thun sie statt der Butter etwas Speck an die Speisen, den sie auch roh zum Brode genießen. Galstriger Speck und Kornfusel sind ihre größten Leckereien.

Nichts geht über die Einfachheit und den primitiven Schnitt ihrer Kleidung. Sie tragen einen langen Oberrock von grobem grauen Filz, oder einen umgekehrten Schafpelz, ein grobes Leinenhemde, auf der Brust offen, dito Hosen, eine Pelzmütze mit Troddeln, oder einen groben Strohhut, und an den Füßen Bastschuhe, sog. Parresken.. Der Dzimke hält dafür, daß Pelzwerk eben so gut gegen Hitze wie gegen Kälte schütze, deshalb wendet er Sommers den rohen Schafpelz um, so daß die wollige Seite nach außen kommt... Nur die älteren unter ihnen, welche die Fahrt schon mehrmals gemacht haben, zeigen sich gegen Berührung mit der Kultur nicht ganz unempfänglich. Sie vertauschen die Bastschuhe mit Stiefeln, den Strohhut mit einer Mütze; sie treiben sich in den Städten auf dem Trödel umher und kaufen sich eine bunte Weste, ein farbiges Wamms oder ein grelleuchtendes Halstuch. Solche Kulturfragmente passen nur zu wenig zu ihrer übrigen Tracht. Mit den Knaben stehen sie in beständigem, von Neckereien begleiteten Tauschhandel. Sie geben ihnen nämlich Stöcke, die sie oft recht hübsch zurecht machen, gegen Knöpfe, besonders Metallknöpfe, die für sie einen großen Reiz haben.

Die Dzimken sind von schlanker Gestalt, mittlerer Größe, oft von einnehmender, sogar hübscher, aber gewöhnlich etwas einfältiger Physiognomie, mit dunklem dichten Haar und hellen gutmüthigen Augen. Gutmüthig und friedlich ist auch ihr ganzes Wesen, fast kindisch. Obschon sie in den großen Städten oft zu Hunderten beisammen sind, hört man doch nichts Uebles von ihnen, weder von Verbrechen noch von Excessen. In behaglichem Müßiggang schlendern sie dort durch die Gassen; die Kinderspielwaren in den Buden, ein Reiter oder eine Musikbande fesseln sie mehr, als die größten Gebäude, die merkwürdigsten Plätze, welche sie in der Regel keines Blickes würdigen...Trotzdem die Dzimken buchstäblich nichts weiter als das nackte Leben besitzen, sind sie stets heiter und lustig. Scherzend und lachend, sich untereinander und mit den Vorüberfahrenden neckend, immer schwatzend verrichten sie ihre Arbeit...

Bei diesen Wachtfeuern erschallen die langgezogenen wehmüthigen Rund- und Chorgesänge der Dzimken; alsbald greift Einer von ihnen zur Violine oder zum Dudelsack, die Anderen fassen sich bei den Händen und springen und tanzen im Kreise herum. Der Tanz ist oft ein Solo, oft ein mimisches Gegeneinander- und Umeinanderherumtanzen von Zweien, wobei das schnelle Sichumwerfen besonders interessirt. Der Oberkörper bewegt sich wenig, aber die Füße sind in kleinen zierlichen Wendungen und Sprüngen unerschöpflich. Die im Ganzen schwächliche Gestalt des Dzimken entwickelt im Tanz alle Schönheit, deren sie fähig ist. Die Violine spielt eine hopferartige Melodie, Tänzer und Zuschauer klatschen mit schallenden Händen den Takt, der eine oder der andere bricht auch wohl in ein helles Juchzen aus...

Die Dzimken erhalten nun ihren kärglichen Lohn, der bis vor Kurzem, wo sie sich noch in Leibeigenschaft befanden, nicht mehr als Einen Rubel pro Mann für die ganze Reise betrug; und verwenden ihn meist zum Ankauf einer Handharmonika, einer neuen Geige oder eines schmucken Pfeifenkopfs von Birkenmaser mit Neusilberbeschlag. Seelenvergnügt treten sie die Rückreise an, wenn sie nicht ausnahmsweise ein Dampfboot benutzen, wandern sie zu Fuß in großen Trupps. Sie marschiren auf der staubigen Chaussee bei der glühendsten Augusthitze, aber immer in umgekehrten Schafpelzen und dicken Filzröcken. Eine Anzahl, mit den neuerstandenen Harmonikas und Geigen bewaffnet, die sie abwechselnd während des Marsches erschallen lassen, geht vorauf, die Uebrigen laufen singend und jauchzend, springend und tanzend hinterdrein. Ab und zu macht dann die Flasche die Runde; so gleicht die Schaar einem Bacchantenzug. Jeder Dzimke ist ein geborener Musiker, und seine höchste Lust sind Musik und – Schnaps.“

Die Pirt

Zu jedem Haushalt gehörte eine „Pirt“, eine Badestube, die wir heute als Sauna bezeichnen. Waren die Kleider voll Ungeziefer, so kamen sie mit in die Sauna, damit dieses in der Hitze vernichtet wurden. Ebenso gehörte eine Klete zu jedem Haus, die man sich als laubenartigen Vorbau denken muss und nicht nur der Verrichtung häuslicher Arbeiten diente, sondern auch als Vorratsraum für Wäsche und Nahrung. Gewöhnlich war dort auch eine kleine Schlafkammer, die Gästen vorbehalten war.

Hochzeit

Das Familien- und Eheleben hatte eine tiefe Bedeutung, besonders die Brautwerbung und die Hochzeit befolgten ausgedehnte Rituale. Befremdlich für die Deutschen war es, dass bereits die Verlobten sich in die Kammer der Klete zurückziehen durften und sexuellen Verkehr miteinander hatten. Beim Hochzeitsritual spielte vor allem die Zeremonie der Kranzabnahme eine große Rolle. Die „Nutaka“, die Braut, begab sich am Tage nach der Hochzeit mit ihrem Mann auf den Hof, wo sie in einem geschlossenen Kreis den Tanz eröffneten. Die Braut tanzte hernach mit allen Männern, und zwei Frauen warteten mit einem bereitgehaltenen Tuch ab, bis sie mit dem „Dewirs“, dem Bruder des Mannes tanzte und versuchten sie zu erhaschen. Diese ergriff daraufhin die Flucht, erfolglos, denn der Kreis war geschlossen. Sie wurde mit dem Tuch überworfen und in die Klete geführt, wo bereits die „Anyta“, die Schwiegermutter, sie erwartete und sich erst nach vielen Bitten erweichen ließ, ihren Stuhl der Nutaka zu überlassen. Darufhin traten zwei männliche Verwandte des Mannes zu ihr, nahmen ihr den Kranz ab, lösten das Stirnband und flochten die Zöpfe auf. Währenddessen stimmten die weiblichen Verwandten der Braut ein Lied an, dass sie nun das mütterliche Haus verlassen müsse, aber dass „die Schwieger“ sie lieb hätte und ihr Mann jetzt ihr Schutz sei. Dabei umtanzten sie die Nutaka und schlugen den zopflösenden Männern mit Birkenreisern auf die Finger. „Nun erst wird der jungen Frau die Moteris, das volksthümliche Wulstentuch von weißer Leinwand mit gestickten Enden, aufgesetzt, worauf der junge Ehemann sich zu ihr niederbeugt, ihr einen Kuß giebt und sie der Versammlung mit den Worten vorstellt:`Dies ist meine Frau!´ Sogleich tritt der Oßwis oder Schwiegervater hinzu und hebt die junge Frau vom Stuhl, welche nun die neuen Eltern auf das Herzlichste begrüßt und ihnen die mitgebrachten Geschenke überreicht. Der Schwiegervater erhält ein Stück Leinwand, die Schwiegermutter eine vollständige Bekleidung von Kopf bis Fuß, die Schwägerinnen Marßkinelen oder gestickte Ueberhemden, und alle Mädchen, die während des Ausflechtens gesungen haben, schöne mit Spitzen besetzte Handtücher. Nach der Vertheilung dieser Gaben werden den Herumstehenden die `Thränen der Braut´ dargeboten, das ist eine mit Honig und Branntwein gefüllte Schüssel: Jeder genießt davon der Reihe nach ein paar Löffel, bis die Quelle versiegt ist. Dann führt der junge Mann die junge Frau in´s Haus, wohin ihnen die andern folgen.“ So hatte sich also das Brautpaar „zusammengetrunken“, und am nächsten Tag oder auch erst einige Tage später fuhr man dann, um dem christlichen Pfarrer sein Recht zu geben, mit dem Fuhrwerk zur kirchlichen Trauung. Die jungen Eheleute lebten mit auf des Vaters Hof, oft waren es mehrere junge Familien, und hatten mitzuhelfen. Hatte ein Vater eine Tochter, die nicht geheiratet wurde, so ließ er Werber von Hof zu Hof ziehen, damit er sich einen Schwiegersohn, und somit eine zusätzliche Arbeitskraft, sicherte. „Man muß sich aber verwundern über die Einträchtigkeit dieser Leuthe. Bey deutschen Bauern gehet solches nicht an; da kann selten ein Vater mit einem Sohn in einem Hause leben.“

Geburt und Taufe

Naht eine Geburt, so beginnt die Rodynes-Zeremonie. Der künftige Vater bemüht sich um eine Hebamme, die der Schwangeren während der letzten Zeit beisteht und dafür als Entgelt ein Kleidungsstück erhält. Nach der Geburt lässt die Hebamme den Vater hereinrufen, der fragt: "Bau dawe pons Deiws szwenta angela?" (Hat der Herr Gott einen heiligen Engel gegeben?). Dann wendet sich der Mann seiner Frau zu und begrüßt sie mit den Worten "Szweika isz karo" (Willkommen aus dem Krieg), womit er auf die Geburtsschmerzen deutet. Darauf gibt er der Hebamme einen Branntwein, diese nimmt das Glas, dankt Gott, betet für Mutter und Kind und gießt darauf den Branntwein für die Erdgöttin Zhemina auf die Erde (zheminelauken). Dieser Branntwein ist nur für die Zhemina, die Hebamme und den Hauswirt bestimmt. Andere anwesende Personen erhalten Getränke aus anderen Gefäßen. Nach der Ehrung der Göttin kocht der Vater ein Essen für die Wöchnerin.

Nach sechs Wochen wird ein weiteres Fest gegeben. Die Szeszauninka (Sechswöchnerin), der Vater sowie die Hebamme erhalten wieder einen gesondert hergestellten Branntwein und beten zu der Pana Maria (Herrin Maria), aber auch zu der Glücksgöttin Laima, der man Schnaps auf die Erde gießt. Dreimal geht die Runde: Die Hebamme gießt eine hölzerne Kauschel voll, trinkt der Sechswöchnerin Palabindama (Freude zuprosten) zu und reicht ihr die Kauschel. Diese trinkt ihrem Mann Palabindama zu und reicht ihm das Gefäß, und der palabinkt dann der Laima. Auch das Essen ist gesondert von allen Gästen, von ihm darf kein Rest bleiben. Sollte das geschehen, so muss es der Hund in ihrer Gegenwart verzehren, die Knochen werden ins Feuer geworfen.

Zur Feier wird bei wohlhabenden Leuten ein besonderes Bier gebraut, nämlich eins von dem zuerst geworfelten Getreide, wovon wieder nur der Vater, die Mutter und die Hebamme trinken dürfen, wobei es oft vorkommt, dass die Sechswöchnerin sich betrinkt. Die Gäste erhalten normal gebrautes Bier. Die Hebamme übergibt das Neugeborene, das sie zusammen mit der biergefüllten Kauschel im linken Arm hält, den Paten. Dabei ruft sie die Pana Maria und die Laima um Hilfe, dass das Kind die Taufe erhalten und seinen Namen verdienen möge. Dann wird in der Runde zheminelaukt und palabinkt, wobei das Kind von einem Paten zum nächsten gereicht wird und schließlich beim Vater ankommt. Dann gehen der Vater und die Paten zur Taufe.

Mutter und Hebamme bleiben zu Hause, und der Hebamme obliegt es nun, das Festmahl zu richten. Dazu erschlägt sie ein Huhn, dessen Gefiederfarbe nun keine Rolle spielt, das jedoch schon Eier gelegt haben muss. Beim Kochen und später auch beim Aufgeben achtet sie ernsthaft darauf, dass nichts überlaufe. Von diesem Huhn werden nur die Frauen essen. Bevor sie es tun, fallen sie vor dem Stuhl, auf dem das Huhn angerichtet ist, auf die Knie. Mit einer geheiligten Kausche, die zu profanen Zwecken nicht gebraucht werden darf, beginnt die Hebamme nun ein dreimaliges Palabindama für die Sechswöchnerin und ihre Nachbarinnen. Die junge Mutter muss während dieser Handlung notwendig niederknien, sollte sie auch noch so schwach sein. "Ist sie einigermaßen kräftig, so wird sie mit den anderen lustig sein und sich auch wol einen Rausch trinken."

Danach spenden alle Frauen Geld, das die Szeszauninka mit Kleidungsstücken entgilt. Kommt nun die männliche Taufgesellschaft von der Kirche zurück, so darf wiederum keiner die Türschwelle noch den Türrahmen berühren, denn die sind in einem prußischen Hause heilig. Die Hebamme dankt für die Taufe und erbittet von der Mutter Gottes Maria Glück für das Kind. Jetzt zhemynelaukt sie nicht mehr sondern palabinkt nur noch den Paten zu. Darauf wird gebetet, ein Lied gesungen und sich schließlich zum Essen gesetzt. Die Hebamme reicht nun das Kind von einem Paten zum anderen, der je nach seiner Vermögenslage eine Geldspende tätigt.

Nach etlichen weiteren Wochen, manchmal auch erst nach einem Jahr trifft sich die Runde wieder. Der Hauptpate nimmt dann das Kind auf seinem Schoß und schneidet ihm die Haare ab. Diese werden in eine mit Bier gefüllte Kauschel gegeben, über die der Pate ein Gebet spricht. "Hernachmals säuft er die Kauszel mit Bier und Haaren aus." Damit kaufen die Eltern das Kind vom Gevatter los. Diese Zeremonien fanden in Nadrauen und Schalauen noch im 18.Jh. statt. Deutlich ist das gleichberechtigte Nebeneinander der heidnischen und christlichen Rituale. Die Jungfrau Maria zu akzeptieren, bereitete keinerlei Probleme, denn in ihr verehrte man gleichzeitig die Milchgöttin Mara. Im 16. und 17. Jh. war das Misstrauen gegen das Christentum deutlich größer, denn wenn man ein "Schreikind" hatte, so schob man es darauf, dass das Kind unter seinem christlichen Namen litte. Dann fanden komplizierte Zeremonien statt, in denen der biblische Name abgewaschen und ein traditioneller aus der Natur gefunden werden musste. Das hatte jedoch alles heimlich stattzufinden, denn die Obrigkeit wachte streng darüber und strafte hart, wenn noch heidnische Bräuche herrschten.

Totenfeier

Mit dem Tod gingen unsere Vorfahren sehr selbstverständlich um, schließlich wanderte die Wele eines Sterbenden zu den Göttern, während seine Dusin/ Siela in Pflanzen oder Tieren weiterbestand und Kontakt zu den Lebenden halten konnte. Merkte ein Totkranker, dass es mit ihm zuende ging, so ordnete er selbst an, wie sein Leichenbegängnis stattfinden sollte: Wie viel Getreide zu Brot und Strietzel verbacken, wie viel Bier gebraut und wie viel geschlachtet werden sollte. Auch bestimmte er seine Kleidung im Sarg sowie seine Grabbeigaben. Die Angehörigen befolgten seine Anweisungen selbstredend. Nichts wurde vergeudet: die Haut des geschlachteten Ochsen wurde zu Leder gegerbt und den Leuten gegeben, die für die Seele beten würden; aus dem Talg machte man Kerzen für Grablichter.

Der Sterbende erhielt selbst von allen zubereiteten Speisen, sofern er noch essen und trinken konnte, und die versammelte Familie und Nachbarschaft diskutierte freimütig mit ihm seinen Zustand, ob er schwächer würde oder sich erholte, befühlte seine Füße und berichtete ihm, wie weit Kälte und Leichenflecken schon fortgeschritten seien. Der Sterbende verteilte nach Möglichkeit seine Habe "mit warmer Hand". Es passierte jedoch auch, dass der Sterbende bei all diesen schönen Feierlichkeiten ihm zu Ehren wieder genas.

Ist der Mensch nun gestorben, so wird er sauber gewaschen, mit seinen besten Kleidern angezogen und auf einen Stuhl gesetzt. Ein Freund betet für die Seele, eine Kauschel in der Hand haltend, und gießt der Erdgöttin Zhemina Bier auf die Erde. Dazu spricht er: "Zhemynele buk linksma ir priik sze dusele, ir gerrai kawrok." Das heißt: "Sei fröhlich Erdmuttchen und nimm dies Seelchen wohl auf und verwahre es wohl." Dann trinkt er dem Toten Palabindama zu und sagt, dass Gott seine Seele wohl bewahren wolle. Dann zhemynelauken alle Anwesenden und trinken nacheinander Palabindama. Es soll wohl auch vorgekommen sein, dass während der nächtlichen Totenwachen bis zur Beerdigung die Jugend tanzen wollte. Damit der Tote mitfeiern konnte, habe man den Sarg kurzerhand senkrecht gestellt.

Aus ganz früher Zeit wird überliefert, dass der Verstorbene bis zu zwei Monate aufgebahrt blieb, so dass Reiterfestspiele stattfinden konnten, bei denen das Erbe unter den Siegern verteilt wurde. Diese lange Aufbahrungszeit hat Rätsel aufgegeben, weil von einer Kältemethode die Rede war, die niemand so recht hat klären können. Natürlich hatte jeder Haushalt einen Eiskeller. Im Winter wurden quaderförmige Eisblöcke aus den Gewässern heraus gesägt und in Erdkellern gelagert, so dass man auch im heißesten Sommer noch gekühlte Speisen und Getränke herstellen konnte. Vielleicht spielte ja auch jenes geheimnisvolle "Gefrierkraut" eine Rolle: "Einstmals zeigte mir ein Mann aus dem Ragnitischen ein Kraut, das hatte einen schwarzen Stengel und krauselichte eingezackte runde Blätter; sagte, er wolle ein kochendes Wasser in kurzer Weile gefrieren machen. Ich ließ zur Probe Wasser beisetzen und sieden. Er warf von dem Kraut hinein. Bald ließ das Wasser vom Sieden nach und setzte eine Borke an wie Eis, in welchem Eise die Gestalt des hineingeworfenen Krautes zu sehen war."

In späteren Jahrhunderten ist von einer Kältekonservierung der Toten keine Rede mehr. Der Verstorbene wurde mit seinen besten Kleidern und Schmuck in einen Sarg gelegt, eben alles was der Sterbende befohlen hatte. Waren die Leute sehr arm, so gaben sie dem Toten wenigstens Nähnadel und Zwirn mit ins Grab, damit er im Jenseits eine gepflegte Erscheinung abgab. "Zu unserer Väter Zeiten hat man erfahren, dass sie noch von dem zu dem Trauerbegängniss gegebenen Bier in den Sarg getan haben. Ich kann mich erinnern, dass ich einstmals eine solche Kanne Bier gesehen; es hatte eine dicke Haut angesetzet, war aber klar trotz dem schönsten Mete, und sollen Andere es, wie mir berichtet wird, gekostet und von herrlichem Geschmack gefunden haben. Man hält dafür, dass in und an Zamaiten in Preussen solche Dinge noch vorgehen."

Bevor der Leichnam zum Friedhof gebracht wird, heben die Frauen ihre Klagen an: Warum bist du gestorben? Ist es dir denn hier nicht gut gegangen? Hast du nicht ein schönes Weib gehabt? Hab ich dich nicht geliebt? Hast du nicht gute Kinder? Warum lässt du mich hier im Elend? Du hast doch so viel Vieh und so viele Güter. Warum bist du gestorben? Dann wird der Schulmeister gerufen, und wenn der zu singen beginnt, hört das Klagen auf. Die Frauen und die eigentlichen Leidtragenden begleiten den Sarg nur bis zum Hoftor und sprechen: "Nun geh in Gottes Namen. Wir werden dich nicht mehr sehen noch sprechen. Sei fröhlich in jener Welt!"

Kommt die Trauergemeinde zum Haus zurück, so steht am Toreseingang ein Eimer Wasser mit einem weißen Handtuch. Jeder, der beim Begräbnis dabei war, muss sich nun die Hände waschen. Auf einem abseits stehenden Tisch sind inzwischen Speisen und Getränke angerichtet worden. Der eigentliche Esstisch wird nicht mit einem Tischtuch bedeckt, es werden auch keine Teller darauf gesetzt. Der älteste Sohn oder der nächste Blutsverwandte beginnen nun mit dem Zheminelauken, wobei jeweils drei Bissen Brot, drei Bissen Fleisch und drei Löffel Bier auf die Erde gegeben werden, damit Zheminele die Seele wohl pflegen möge. Schließlich beginnt das Palabindama, jedoch wird darauf geachtet, dass vorher jeder, auch der geringste Bettler, der sich zufällig oder weniger zufällig eingefunden hat, mit einem Getränk versorgt wurde.

Nach einem Monat wiederholt sich die Zeremonie des Zheminelauti, ebenso in jedem der folgenden drei Jahre. Dann ist die Witwe wieder frei für eine weitere Heirat, so sie möchte.

Die Lage der Bauern

Der Orden hatte am Gegenbeispiel Palästina gelernt, dass einem gesunden Bauernstand außerordentliche Wichtigkeit beizumessen sei und richtete deshalb bald sein Augenmerk auf die bäuerliche Kolonisation. Die erste „grundherrliche“ Besiedlungsperiode entsprang ganz bewusst der Politik des Ordens, wobei die Kolonisation der westlichen Teile der prußischen Stammesgebiete etwa im 14.Jh. ablief und sich in der „Wildnis“ bis zum 15.Jh. hinzog. Einem (zunächst) deutschen „Locator“, aber auch einem preußischen Freien, das waren Prußen, die sich an den Aufständen nicht beteiligt hatten, wurde ein sehr großes Areal zu Lehen gegeben, das sie jedoch allein wegen seiner Größe nicht selbst bewirtschaften und kultivieren konnten. Also hatten sie ein gesteigertes wirtschaftliches Inrteresse daran, Bauern zu finden, denen sie es als Unterlehen weitergeben konnten. Diese wiederum, aber auch der Oberlehnsherr, konnten das Land weiter zergliedern, bis es gut zu bewirtschaften war. Die Größe eines landwirtschaftlichen Areals wurde in „Hufen“ gemessen, anderswo auch „Hube“ oder „Hake“ genannt, die etwa 17 Hektar zu vier Morgen betrug (in Ostpreußen zählte ein Hektar dagegen nur zwei Morgen). Die Hauptabgabe war der Hufenzins. Ein Zinsdorf betrug etwa 50 bis 60 Hufen. Wer nicht erfolgreich war, konnte aus dem Lehen entlassen werden. Der Locator war zugleich der Schulz und hatte damit nicht nur die Verwaltung und Eintreibung der Steuern, sondern auch die Gerichtsbarkeit auszuüben.

An Wegkreuzungen wurden gezielt „Krüge“ errichtet, das waren einfachste Gastwirtschaften (mit oft nicht mehr als sechs Trinkgefäßen) oder Herbergen, die ebenfalls mit Deutschen besetzt wurden, die die Aufgabe hatten, der deutschen Sprache und Kultur als Multiplikator zu dienen, da an diesen Treffpunkten auch die Einheimischen einkehrten. Deutsche Adlige lehnten es meist ab, Dörfer zu gründen, da sie keine freien Bauernschaften dulden wollten und umgekehrt zogen die Kolonisten es vor, sich unter die Oberhoheit des Landesherrn (Domänegüter) zu begeben. Ebenso erhielten meist nur Deutsche die Jagd- und Fischereigerechtigkeit als auch die Bewirtschaftung der Schmieden und der Mühlen, die gleichzeitig der Kontrolle der Erntemenge und damit der steuerlichen Festsetzungen dienten.

Diese Wirtschaftsbetriebe konnten nach 1750 auch durch Einkaufsgeld in Erbpacht ausgetan werden. Ab 1850 ermöglichte man den Erbpächtern durch Kapitalabfindung oder Rentenzahlung das volle Eigentum zu erwerben, sie wurden so zu „Erbzinsern“. Im 14.Jh. geschah die Verleihung meist nach Magdeburger Recht, weil in Todesfällen das Gut zunächst nicht an die Erben fiel, sondern häufigere Verleihungsmöglichkeiten bot. Später war die Vererbung an männliche Nachkommen, nach 1487 auch an weibliche möglich. Sonst gab es keine Unterschiede zum preußischen Recht, das also kein Erbrecht kannte. Wer von den Prußen nach günstigerem Recht eingestuft worden oder sonst erfolgreich aufgestiegen und möglicherweise Schulze geworden war, versuchte recht bald, seinen Namen zu ändern. Oft wurde der Name einfach ins Deutsche übersetzt oder lautsprachlich angepasst, so dass es äußerst schwierig war, die ethnische Zuordnung unserer Vorfahren vorzunehmen. Hinter jedem deutschen Namen kann sich auch ein Pruße verbergen.

Die Prußen waren durch Aufstände, Kriegsfahrten und Seuchen derart dezimiert, dass in ganz Ostpreußen ein Arbeitskräftemangel herrschte. So wurden neben dem Gesinde, das sich aus Kindern deutscher und prußischer Bauern zusammensetzte, auch Gärtner und freie Landarbeiter eingestellt (gegen Lohn). Gärtner waren meist nach Kulmischem Recht („Kölmer“) beliehen, jedoch nur mit einer kleinen landwirtschaftlichen Stelle, die eine Familie oft nicht ernähren konnte. Die Gärtner wurden in manchen Gegenden auch als „Eigenkätner“ bezeichnet. Die Kölmer waren zum Reiterdienst bei der Landesverteidigung verpflichtet und hatten deswegen große Freiheiten: so leisteten sie nur geringe Abgaben an Wachs, Geld und Pfluggetreide, konnten an Söhne und Töchter vererben und sogar mit Vorwissen des Ordens Land verkaufen. Weiter waren sie von allem Scharwerk befreit und bekamen Privilegien der Brauerei, der Fischerei sowie der mittleren und minderen Jagd. Die Zahl der prußischen Landarbeiter war jedoch so gering, daß etwa um 1500 auch deutsche Bauern zum Scharwerksdienst herangezogen wurden und somit in die Hörigkeit gerieten. Daneben blieben die Zinszahlungen: für Deutsche in Geld, für Prußen in Naturalien. Hochzinser waren solche Bauern, die sich durch zusätzliche Geldleistungen vom Scharwerk befreien konnten und nur mit einigen Bediensten und Fuhren belastet wurden.

Solange der Orden die Zügel in der Hand behielt, waren die Hintersassen vor gar zu großer Ausnutzung und Überlastung mit Diensten sicher. Es ging ihnen besser als den unter polnischer Herrschaft stehenden Litauern und den nach Litauen geflohenen Prußen. Scharen misshandelter Leibeigener flohen aus Litauen hinüber in das mildere Recht des Ordens. Nach der Schlacht von Tannenberg (1410), in der der Orden durch Polen-Litauen besiegt wurde, änderte er zwangsläufig seine bauernfreundliche Politik, weil er fast pleite war und seine Söldner mit Land statt mit Geld bezahlen musste. Eine Unzahl von Söldnern und deutschen Adligen erhielten Großgrundbesitz und damit die Herrschaft über die Bauernschaften. Der Zuzug deutscher Siedler ließ nach, denn die Misswirtschaft und Willkürherrschaft dieser Leute sprach sich schnell herum. Viele Bauern zog es in die Städte, denn „Stadtluft macht frei!“ Dies war folgenreich, denn es bedeutete vermehrte Scharwerksdienste der verbliebenen bäuerlichen Hintersassen, die Gutsherren konnten wegen des geschwächten Ordens eigene Arbeitsverfassungen einführen und der Adel nutzte die Lage aus, indem er deutsche Bauern gutsuntertan machte, zunächst nur dinglich, später erbuntertänig. Die Entweichungen der Bauern in Städte oder Nachbargüter mit weniger Scharwerksdiensten häuften sich so sehr, dass jetzt die Gutsherren von abwandernden Kolonisten die Stellung eines Sohnes oder sonstigen Ersatzmannes forderten. Die Dienste der prußischen Hintersassen und ihrer Kinder als Gesinde standen selbstverständlich dem Gutsherrn zu, während die Kinder deutscher Bauern die volle Verdingungsfreiheit hatten und frei entscheiden konnten, zu wem sie in Stellung gingen. Das Gesinde war sich seiner Unentbehrlichkeit durchaus bewusst und hat auch später seine Stellung dem Adel gegenüber stets zu wahren gewußt.

Im Jahre 1525 zettelten prußische Freie einen Bauernaufstand an, der schnell auf deutsche Bauern überschwappte (Statistiken des 16.Jh. weisen aus, dass die Bevölkerung noch zu 80% aus Prußen bestand). Unter dem Orden war der Adelsstand der prußischen Ritter und Knappen wenigstens anerkannt worden, jetzt waren auch sie hörige Bauern geworden und konnten dies mit ihrem Selbstverständnis durchaus nicht in Einklang bringen. Der Aufstand wurde nierdergeschlagen und hatte weitere Verschlechterungen zur Folge: es gab kein Vererben des Hofes mehr, der Gutsherr konnte bei schlechter Wirtschaft beliebig neue Bauern einsetzen, neue Scharwerksdienste wurden eingeführt, auch Frauen wurden jetzt schollenpflichtig und es gab Gesindezwangsdienste. Im Jahre 1640 war der Unterschied zwischen deutschen und prußischen Bauern verwischt, und es wirkte sich jetzt besonders schlimm aus, dass der Gutsherr gleichzeitig Arbeitgeber (=Lohngeber), Lehnsherr (=Abgabeneinnehmer) und Richter war. Gärtnern erging es ebenso schlecht wie den Bauern; selbst „Kaufgärtner“, die ihr Land gekauft hatten, durften es nicht mehr vererben. Lohngärtner hatten dagegen mehr Freizügigkeit und handelten meist Verträge über drei Jahre aus. Sie bekamen Geld und konnten nicht einfach zu Scharwerksdiensten herangezogen werden wie Gärtner und Bauern. Daneben gab es noch die „Inste“ oder „Einwohner/ Einlieger“, die ebenfalls Freizügigkeit hatten, deren Arbeitsverhältnis mehr auf Saisonarbeits- und Tagelohnbasis bestand. Die eigene landwirtschaftliche Arbeit musste bis zum Feierarbeit warten, denn die Scharwerksdienste für den Gutsherrn hatten immer Vorrang, selbst wenn die eigene Ernte zu verderben drohte. Diese Dienste waren so zahlreich, dass sie aufgeführt lohnen:

- 1. Pflügen und Eggen

- 2. Ausmisten, Mistfahren, Miststreuen

- 3. alle Erntearbeiten

- 4. Waschen und Scheren der Schafe

- 5. Schafhortenfuhren

- 6. Brot- und Malzgetreidefuhren zur Mühle

- 7. Zwei Getreidefuhren nach Königsberg zu üblicher Bezahlung

- 8. Jährlich ½ Fischfuhre

- 9. Wollfuhren

- 10. Fahren von Bier und Branntwein aus der Brennerei in die Krüge

- 11. Deputatholzfuhren gegen übliche Bezahlung

- 12. Deputatholzfuhren für Kirchen- und Schulbediente

- 13. Salzfuhren, wenn angefordert

- 14. Vorspann-, Kriegs- und Marschfuhren

- 15. Fouragelieferungen gegen Vergütung des gelieferten Getreides zu üblichen Preisen

- 16. Burgdienste bei Amts- und Vorwerksgebäuden

- 17. Alle Mühlendienste

- 18. Alle Forst- und Jagddienste

- 19. Dienste zur Verbesserung der Ströme und Dämme

- 20. Hand- und Spanndienste bei Kirchen- und Schulbauten

- 21. Reparatur der Vorwerkszäune

- 22. Reparaturen an Vorwerksinsthäusern

- 23. Holen und Wegbringen der Justizbeamten

- 24. Fortbringen der herrschaftlichen Briefe

- 25. Botengänge nach Willkür der Herrschaft

- 26. Beiträge für Festungsbauten, sowohl an Menschen als auch an Geld

- 27. Leistung aller Dorfverbindlichkeiten

- 28. Besserung der Wege und Brücken

- 29. Weidenpflanzungen in Dörfern und an Straßen

Wohlgemerkt: die Dienste waren (außer wenn gesondert vermerkt) ohne jede Bezahlung zu leisten. Das hatte zur Folge, daß der Verantwortungswille gelähmt wurde. Die Bauern kümmerten sich weder um den Verfall ihrer Häuser noch den des Inventars. Sollte es doch die Herrschaft im eigenen Interesse wieder aufbauen! Selbst das Vieh wurde schlecht versorgt und behandelt, gehörte es doch dem Gutsherrn. Auch die Einführung neuer landwirtschaftlicher Techniken wurde abgelehnt, zumindest aber misstrauisch in Angriff genommen, da die ständige Bevormundung die Bauern gelehrt hatte, in jeder Neuerung nur Böses zu vermuten. Im 18.Jh. werden sie als „träge, dumm, gedankenlos, grob, trunksüchtig, mißtrauisch, boshaft, rückständig, trotzig, diebisch und heimtückisch“ bezeichnet. Deshalb gingen die Gutsherren nun davon aus, dass der Bauer am besten in Druck und Elend seine Pflicht erfülle.

Misshandlungen nahmen zu: für geringfügige Vergehen gab es bis zu dreißig Peitschenhiebe mit der mehrschwänzigen Karbatsche, für schwere Vergehen sechs bis zehn Rutenschläge. Die Ruten wurden zuvor in Salzwasser getaucht, damit sie auf den entblößten Körperteilen nachhaltige Schmerzen verursachten. Dabei sollten es pro Rute nicht mehr als drei Schläge sein, oft wurde aber solange gepeitscht, bis die Rute zerbarst. Zwar konnte ein Leibeigener dagegen klagen, doch der Richter war sein eigener Gutsherr, der sein Gaudium daran hatte, wenn die Klage in unbeholfener deutscher Sprache vorgebracht wurde. So trat das ein, was die Nachbarn spottend prophezeit hatten: „Er geht sich Ruten holen!“ Die große Masse der Landbevölkerung, und das waren in Ostpreußen die Prußen und eingewanderten Balten und Slawen, gehörte zu den leibeigenen Bauern, Kossäten, Gärtnern, Hofgängern, Landarbeitern, zum Gesinde, oder wie man sie sonst betitelte. Leibeigene mussten Abgaben und Frondienste leisten, durften ihren Aufenthaltsort nicht wechseln, konnten verkauft und misshandelt werden, waren der Willkür ihrer Herren ausgeliefert. Während untertänige Bauern nur zusammen mit ihren Grundstücken veräußert werden durften, konnten die Leibeigenen wie ein Stück Vieh beliebig verkauft werden.

Auch Kinder wurden von ihren Eltern getrennt und als Gesinde verkauft. Von den Einheimischen wird berichtet, dass sie sich dahin gehend geäußert haben, sie wollten nicht in den Himmel kommen, wenn da auch nur ein einziger Deutscher wäre. Ein Steuerinspektor im Amt Heydekrug notiert im Jahr 1736: „Dieses aber muß hiebey benennen, daß viele unter schlechte Wirths gesetzet seyen; Ich glaube aber, wenn der Zinß leydlich, und sie nur Brodt dabey hätten, sie auch mehr Lust und Begierde zu wirtschafften haben solten, den bey diesem unerleydlichen Zinß, bald laufft einer weg, der andere komt wieder auffs Erbe, und das veruhrsacht der schwere Zinß, daß sie bald verarmen, und davon gehen müßen.“

König Friedrich Wilhelm I. (der Soldatenkönig) entdeckte, dass der ostpreußische Adel infolge der Finanzpolitik des Ordens zwar nie von der Besteuerung ausgenommen worden war, dass er sich aber nach Niedergang des Ordens mehr oder weniger selbst aus der Pflicht entlassen hatte. Die Domänenverwaltungen hatten diese Missstände zusätzlich verschleiert oder Verbesserungen für die Bauern mit der Begründung hintertrieben, das ostpreußische Klima sei ungünstig. Auch wenn der Adel beschwichtigt werden musste, kümmerte sich der König doch ernsthaft um die Verbesserung des Loses der Bauern, jedoch gelang ihm dies fast ausschließlich auf seinen Domänegütern. Er verringerte die Belastungen, verbot Züchtigungen und setzte die Pflichtdienste auf nur (!) drei bis vier Tage pro Woche fest. Der Adel folgte, wenn überhaupt, nur sehr schleppend. Schließlich machte sich der Soldatenkönig die Salzburger auf ewig dankbar, denen er als Glaubenflüchtlingen (1732) zu einer neuen gesicherten Existenz verhalf. Man mag über diesen absoluten Herrscher denken, was man will, jedoch muss man ihm zugute halten, dass einer der Gründe, weshalb seine Herrschaft nie in Tyrannei abglitt, in der tiefen Überzeugung wurzelte, dass er eines Tages seinem Schöpfer für all sein Tun würde Rechenschaft ablegen müssen. Die Salzburger wurden vorwiegend in Nadrauen im Gebiet der Quellflüsse des Pregels angesiedelt.

Am 13.07.1732 verfügte der König: „Die schlechten Wirte in Litauen müßt ihr von den Höfen setzen und an deren Stelle Salzburger etablieren. Es sollten die Abgesetzten aber zu Gärtner und Hausleuten in den Dörfern emploiert oder auch denen vom Adel, so welche verlangen, überlassen, danebst wohl verhütet werden, daß sie nicht weg- oder außer Landes laufen.“ Also für die Einheimischen ein schlechtes Geschäft. Am selben Tag verfügte der König für die Salzburger, indem er die alte Kleiderordnung bestätigte: „Ansonsten sollt ihr wohl verhüten, daß diese Leute sich nicht auf litauisch kleiden noch in Pareisgen gehen oder dergleichen schädliche Tracht annehmen, sondern es müssen selbige sich auf gute deutsche Art kleiden und dabei erhalten bleiben.“ Die Salzburger erhielten weitere Privilegien, aber man muss ihnen zugute halten, dass sie selbst sich nicht von ihrer Umwelt abkapselten, möglicherweise aus Religionsgründen oder weil sie aus ihren schlechten Erfahrungen in der Heimat gelernt hatten. Sie hatten keine Rassenvorurteile und ließen ihre Kinder Einheimische heiraten.

Friedrich II. (der Große) prägte sich deshalb positiv in die Erinnerung der Landleute ein, weil er nicht nur die Sümpfe kultivieren und Kanäle bauen ließ und so etliche Arbeitsplätze und neues Land schuf, sondern weil er auch die Verpflichtung zum Gesindedienst untersagte und die Erbfolge wieder einsetzte. Zudem führte er die allgemeine Schulpflicht ein. In seinem Testament hob er hervor, dass er die Fronleistungen herabzusetzen versuchte, weil die Bauern einen großen Anteil der Steuern einbrachten und auch die meisten Rekruten lieferten. Aber: Der Adel blieb nach wie vor von den meisten Lasten befreit, und einseitig wurden die Bauern belastet. Denn neben den Frondiensten waren es Kontribution und Vorspann, Spinngeld und Fleischzehnt, Schafzins und Metzkorngeld sowie andere Leistungen, die den Untertanen vom Staat und dem Gutsherren auferlegt wurden, so dass einer großen Zahl nur ein Minimum des Ertrages für die Erhaltung der Familie und die Reproduktion der Wirtschaft verblieb. Unter seinem Neffen Friedrich Wilhelm II. (der dicke Wilhelm) wurde 1794 die Leibeigenschaft aufgehoben, obwohl es im Allgemeinen Landrecht immer noch hieß: „Faules, unordentliches und widerspenstiges Gesinde kann die Herrschaft durch mäßige Züchtigung zu seiner Pflicht anhalten; auch dieses Recht den Pächtern und Wirtschaftsbeamten übertragen.“

Die Gutsherren gingen nun daran, die Bauern durch kostengünstigere Lohngärtner zu ersetzen, jedoch wurden nach 1807, nach den napoleonischen Kriegen, die Verwüstungen so stark, dass den Bauern bessere Bedingungen geboten wurden. In einem Edikt von 1810 wurde die Befreiung der Domänebauern veranlasst, die der Privatbauern folgte später, jegliche Gutsuntertänigkeit und Leibeigenschaft wurde für beendet erklärt. „Was die Bauern betrifft, so ist ein neuer Geist in sie gefahren: ihre Lust und Tätigkeit übertreffen allen Glauben; sie fahren Tausende von Steinfuhren vom Acker, um einen viertel magdeburgischen Morgen Land zu gewinnen; sie roden Stechpfriemen, Heidekraut und Stubben aus, wo sie Jahrhunderte standen.“ Trotzdem mussten sie weiter die Befehle ihrer Herrschaft und deren Verweise mit Ehrerbietung und Bescheidenheit annehmen.

Die Dienste und Abgaben der Bauern und Kossäten wurden aber durch diese Milderungen nicht berührt, so dass es zu Aufständen kam, weil sich viele Bauern mehr davon erwartet hatten und zur Selbsthilfe griffen. Freiherr vom Stein hatte vorher erfolglos auf diese misslichen Unterschiede aufmerksam gemacht. Nach diesen Aufständen sah sich Staatskanzler Hardenberg in einem neuen Edikt veranlasst, den Adel wieder zu stärken. Die Erbbauern mussten ein Drittel, die Bauern mit begrenztem Recht die Hälfte an den Gutsherrn abgeben oder sich loskaufen, wenn sie auf ihrem Land Eigentümer bleiben wollten. Die meisten Prußen hatten keinen Landbesitz, für sie änderte sich kaum etwas, insgesamt war die Lage der Insten aber nicht ungünstig, denn sie erhielten wenigstens niedrigen Lohn.

Jedoch schwand das Zusammengehörigkeitsgefühl, die Schichten divergierten und eine Schicht der Landarbeiter (Losmänner) entwickelte sich. Die körperliche Züchtigung blieb faktisch bis 1918 erhalten. Im Hunger-Winter 1846/47 schreibt der altprußische Adlige Ernst von Saucken-Tarputschen an die Staatskanzlei in Berlin: „Die Not ist nur in den Dörfern, vorzugsweise in den königlichen, und dennoch hat die Verwaltung noch gar nichts getan und scheint auch nichts tun zu wollen. Die Hände in den Schoß, in Lust und Behaglichkeit gelegt, läßt man Menschen – Mitchristen – Untertanen des gepriesenen preußischen Staates des jammervollen Hungertodes sterben. Kirchen werden gebaut, neue Prediger werden angestellt, aber Christi Gebot: `Du sollst deinen Nächsten lieben als dich selbst!´ nicht befolgt.“ Auf Drängen von Sauckens wurde ein Notstandsausschuss gebildet, der die Ursachen für die gerade in Ostpreußen so häufigen Notstände untersuchen sollte.

Allerdings hatten ab Mitte des 18.Jh. die Bauern und die Prußen das Recht, in den Städten heimisch zu werden, zunächst nur als Gesinde und als neues Proletariat. Handwerker zu werden kostete Lehrgeld und war aus diesem Grunde nur selten möglich. Wer gar Meister werden wollte, musste ein gewisses Vermögen nachweisen. Aus dieser neuen Freiheit erwuchs eine schier unbändige Wanderlust der jungen Leute, ihre Eltern konnten sie nicht mehr halten. Ebenso setzte die Abwanderung als Industriearbeiter ein. Tausende suchten Arbeitsmöglichkeiten in den westdeutschen Ballungs- und Industriegebieten oder in Übersee, während die Mädchen sich als Dienstmägde in die großen Städte verdingten. In Berlin waren die ostpreußischen „Marjellen“ als fügsame Arbeitskräfte begehrt. Auch wenn es seit 1909 Landarbeitergewerkschaften gab, änderte sich für die Landbevölkerung bis in die Weimarer Republik wenig: „Hier waren die Ärmsten der Armen zu Hause, deren Arbeitszeit von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang ging und trotzdem nur das besaßen, was sie auf dem Leibe trugen. Viele Knechte schliefen in Bretterverschlägen neben dem Pferdestall und waren froh, daß sie es dort in der Nähe der Tiere noch einigermaßen warm hatten, während manche Mägde in oft ungeheizten Dachkammern fast erfroren. Die Kleinbauern fühlten sich zwar noch als etwas Besseres, da sie eigenes Land und einen Hof besaßen, doch ihre Arbeitszeit ging auch von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang, oft genug wurde keine Sonntagsruhe eingehalten. Allen gemeinsam war jedoch eine auffallend große Lethargie- eine Ergebenheit in ihr Schicksal.“

(Beate Szillis-Kappelhoff)

Weblinks

- [2] (Zum Jostenband-Weben)

Literatur

- Barfod, Jörn: Volkskunde des Memellandes, Die Sammlung Hugo Scheu in Heydekrug, Husum 2002

- Bertuleit, H.: Das Religionswesen der alten Preussen mit litauisch-lettischen Parallelen, in Sitzungsbericht d. Altertumsgesellschaft Prussia, H. 25 Kbg 1924

- Engel, Carl: Die Kultur des Memellandes in vorgeschichtlicher Zeit, Memel 1931

- Frischbier, H.: Hexenspruch und Zauberbann, Berlin 1870/ Hannover 1970

- Frischbier, H.: Preußische Sprichwörter, Berlin 1865-76

- Frischbier, H.: Preußisches Wörterbuch Ost- und Westpreußische Provinzialismen, Bd.1,2, Berlin 1882-82

- Froelich, G.: Beiträge zur Volkskunde des preußischen Litauens, Insterburg 1902, in Beilage zum Osterprogramm des königlichen Gymnasiums Insterburg

- Fuchs, H.: Die Bewohner der Kurischen Nehrung im Spiegel der Sagen, Göttingen 1969/ Oldenburg 1971

- Gaerte, Wilhelm: Volksglaube und Brauchtum in Ostpreußen, Würzburg 1956

- Glagau, Otto: Littauen und die Littauer, Tilsit 1869

- Gottesidee und Cultus bei den alten Preussen. Ein Beitrag zur vergleichenden Sprachforschung, Berlin 1870

- Grudde, H.: Plattdeutsche Volksmärchen aus Ostpreußen, Königsberg 1931

- Johansons, Andrejs: Der Wassergeist und der Sumpfgeist, Almquist & Wiksell, Stockholm 1968

- Klein, Manfred: Ein interkulturelles Produkt: der „Putzmalūnas“. Ethnische Identität und Sprache in Preußisch-Litauen, in „Selbstbewußtsein und Modernisierung, Sozialkultureller Wandel in Preußisch-Litauen vor und nach dem Ersten Weltkrieg“, fibre Verlag Osnabrück 2000

- Krollmann, C.: Das Religionswesen der alten Preußen, Tolkemita-Texte Dieburg

- Landsmannschaft Ostpreußen: Wir binden den Plon, Ostrpeußischer Erntedank, Leer 1987

- Lange, Erwin Rudolf: Sterben und Begräbnis im Volksglauben zwischen Weichsel und Memel, Holzner-Verlag Würzburg 1955

- Leßner, Eva-Maria: Motive ostpreußischer Bauernteppiche, Landsmannschaft Ostpreußen, Druckerei Sollermann, Leer, 1986

- Lölhöffel-Tharau v., Hedwig: Vom Festefeiern in Ostpreußen, Landsmannschaft Ostpreußen, Leer 1987

- Mannhardt, Wilhelm: Letto-Preussische Götterlehre, Lettisch-Literärische Gesellschaft, Riga 1936

- Martinkus, Andrius „Über Religion, Politik und janusköpfige Normen“, in Annaberger Annalen Nr. 8, 2000

- Meškauskas, Pranas: Volksbräuche im litauischen Familienleben (Niederkunft, Taufe, Hochzeit und Begräbnis der preußischen Litauer), Inaugural-Dissertation, Tilsit 1936

- Mortensen, H. u. G.: Die Besiedlung des nördlichen Ostpreußen bis zum Beginn des 17.Jh., in Deutschland und der Osten. Die preußisch-deutsche Siedlung am Westrand der Großen Wildnis um 1400, Bd.8, Leipzig 1937

- Mortensen, Hans: Die landwirtschaftliche Bedeutung der Ausdrücke Wildnis, Wald, Heide, Feld usw. in den Quellen des deutschen Nordostens, in Vom deutschen Osten. Max Friedeichsen zum 60.Geburtstag, Breslau 1934

- Podehl, H.G.: Die prußischen Gedichte (m.Übersetzung), Dieburg 1984

- Preuss, Evalotte: Die ostpreußische Landarbeiterschaft, Kbg.1926, Staatswissenschaftliche Dissertation

- Rhesa, Ludwig: Dainos oder Litthauische Volkslieder, Königsberg 1825

- Russwurm, C.: Heilige Bäume, in Inland, Nr.17, Jg.1857

- Tettau, v.: Volkssagen Ostpreußens, Litthauens und Westpreußens, Berlin 1837

- Veckenstedt, E.: Die Mythe, Sagen und Legenden der Zamaiten, Bd 1,2, Heidelberg 1883

- Wichert, Ernst: Der Schaktarp - Eine litauische Geschichte, Nicolai Berlin 1988

- Wiesner, J.: Die Herkunft der ostpreußischen Bildsteine, in Alt-Preußen Jahrgang 7 Heft 3, Tolkemita-Texte Dieburg

- Wolter, E.: Perkunastempel und litauische Opfer- und Deivensteine, in Mitteilungen der Lit.-liter.Gesellschaft,4, 1899

- Wüstendorfer, Ch.: Patulne und Tyrune, Königsberg 1930, Leer 1981

- Ziesemer, Walther: Tiere im ostpreußischen Volksglauben, Helsinki 1934, in Annales Academiae scientiarum Fennicae, Bd.30